多亲切的称呼!兴娃儿、拐娃儿、生娃儿,这些都是山乡百姓对王春生的昵称。每逢他出演,十里八乡倾“巢”而出,戏场上人山人海,拥挤轰动,久久不能平静。宛西地区到处流行着群众赞美他的顺口溜:“想看生娃儿戏,多跑十里地,板(摔)哩骨头疼,心里也美气”、“生娃儿飙一腔,迷了八道岗,男的不做活,女的不烧汤”、“看了生娃儿‘反西唐’,忘了老婆忘了娘”。

王春生是宛梆最具影响力的“大腕”。1907年,他生于邓县构林常营村。幼年时,家境贫寒,生活艰难。父早丧,母纺织,大哥卖花,二哥种田,从牙缝里挤些银两供其读私塾两年,能粗背“三字经”、“神童诗”,且略知其意。十四岁那年,夏旱秋涝,颗粒未收,王春生无奈辍学,到附近磨户张老八梆子科班学戏,拜唱生旦兼打鼓的聂明为师,专攻花旦。他粗识文字,敏悟过人,在科班中与其他目不识丁的童伶相比,可谓鹤立鸡群,加之勤奋好学,心灵眼活,很受师傅聂明垂爱,视为得意门生。旧科班规矩,头三个月除练功外,还要分行当学会大小九出戏,以保证演出三天,任务相当艰巨。师傅们教戏,言传口授,童伶们跟着学念,戏词难懂。小和尚念经,有口无心,难免在排练中打盹或犯科规者,就被“放排”挨打,唯独王春生领悟较快,能以幸免。三个月后,科班先后在邓县、新野一带实习演出,童伶们生活上管吃,而演出收入尽归戏主。王春生长相玲珑俊秀,化妆后美如白玉,丰采魅人,声音好,会做戏,初出茅庐即为观众叫绝。该科班属“兴”字辈,有唱红脸的兴唐、唱大花脸的兴豹、唱二花脸的兴雷、唱花旦的兴兰等,王春生遂易名兴生,当地群众称其兴娃儿。

科班三年后即1924年,王春生年方十七,青春年少,正式出科,先后在南阳十八里岗、邓县宋集等戏班演出。邓、宛一带著名武生周桂琴得知其很有才华,特抵该戏班观看演出并于指点,还多次与其配戏,使他在艺术上有了长足进步,成为所在戏班的“顶台柱”。然当时遍地战乱,兵祸连结,土豪或匪首间勾心斗角,于演戏时黑枪杀人者已是司空见惯,新野某宛梆戏班有位老艺人就是在演出时被黑枪打死在舞台上。1927年的一天,王春生在邓县西山沟唱戏,被土匪枪走火打伤右腿,抬回家住了半年留下残疾。伤好后又到邓县城内库粮房戏班,因走路稍瘸,群众称其拐娃儿。

王春生不仅为宛梆名角,而且还学会唱越调、二簧戏和大调曲子。1929年,内乡杨湾越调班戏主杨灵汉(杨集联防局长),得知其名震邓县,又会唱越调,即派人邀他到该戏班,唱越调数月竟轰动内乡各地,使当地越调名角马福才(唱红脸)、郑家娃儿(唱生角)、红钧(唱花旦)等人相形见绌。该戏班唱到小白营,赤眉齐营梆子班戏主齐俊显、齐大帽等,以王春生学宛梆而改唱越调、破坏传统戏规为籍口,派人去抢他,双方争执不下,杨灵汉手下一头目竟鸣枪喝叫:“干脆枪崩了他,咱们谁也要不成。”王春生见势危急,在群众帮助下,钻“狗道眼”逃跑。但齐俊显有当时的赤眉民团团长刘顾三为靠山,势力大,终将王春生截住,抢到齐营重唱宛梆,并任命他为掌班的。此后,即在内乡、西峡、卢氏、淅川、镇平、南阳、新野、邓县、老河口等地演出,群众称他生娃儿。这期间,他经过多年的艺术实践,演艺水平更加提高。每到一地,即被作为指名点戏的对象,挂过不少银牌(旧时给演员的一种荣誉),就连不爱看旦角戏的宛西民团司令别廷芳也说“生娃儿这货唱的好”。戏班在西峡马王庙演出时,别廷芳还单独接见并设宴招待王春生。三十年代,著名戏剧活动家樊粹庭和豫剧著名演员陈素真,在南阳某地曾看过王春生的戏,并感慨地议论:“此人称得上南阳的梅兰芳,可惜生的不是地方,要是在大城市,必能成为我国戏剧界的名流。”

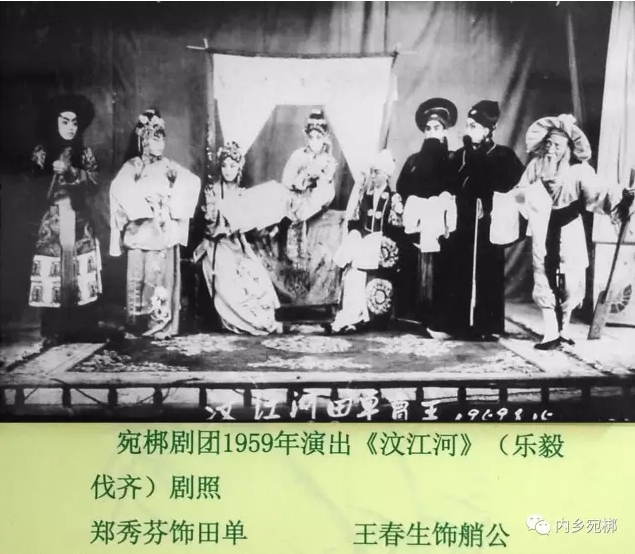

其后,王春生转入师岗梆子班、曹冲梆子班等班社,所到之处蜚声遐迩,长幼咸知;不管他在哪家班社,都会成为该班社的顶梁柱;搭谁的班社,谁的班社就红火兴旺。此间,南阳各地唱宛梆花旦较出名的有张小锁(皮钱儿)、李小者(金墩儿)、德金(双生娃儿)、赵兰英(小坤角)等演员,然名声均不及王春生。1945年,日寇占领内乡,各地梆子班相继解散,他回邓县构林老家玩小戏(唱大调曲子)至解放。1951年,重回新建的内乡县宛梆剧团,以教学生为主,并辅助导演设计唱腔动作,至1965年病逝,终年58岁。

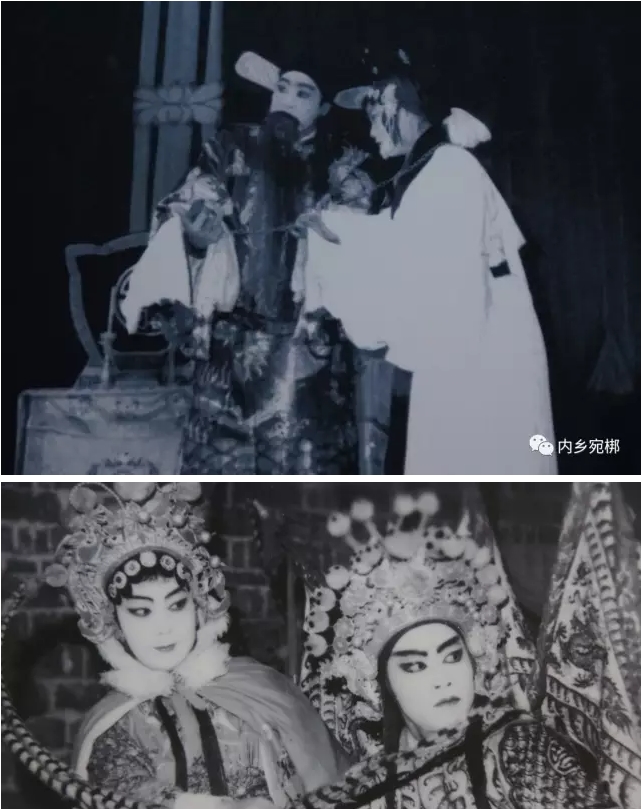

王春生是宛梆最具表现力的“大师”。他对宛梆唱腔表演艺术作出了巨大贡献,在宛梆发展史上留下不可磨灭的功绩。几十年来,他在舞台上创造了许多令人难忘的艺术形象,并形成了自己独特的艺术风格。他唱“耍”戏如《姚岗征南》(饰黄金婵)、《洛阳点炮》(饰王娟娟),爽朗俏丽,生活味浓;他唱哭戏如《大祭桩》(饰黄桂英)、《卖苗郎》(饰柳迎春),悲凉幽怨,催人泪下;尤擅长蟒靠戏如《反西唐》(饰樊梨花)、《征辽东》(饰穆桂英),神采奕奕,雍容刚健,表现出久驰沙场、能杀惯战的巾帼英雄气概。他基本功扎实,表演上手眼相应,以情传神;花旦台步别具一格,幅度大,不扭捏,不做作,显得优美大方。他的唱腔清脆娓婉,甜润流畅,新颖动听,本假嗓结合恰到好处,并巧妙地运用了吐字、闪板、衬字、卷舌音和花腔,行腔多变,不俗套、不雷同,声情并茂,饶有韵味,所演出的《对多罗》(饰张醇花)、《余二姐求子》(饰余二姐),一唱数百句,以巧唱取胜,使观众张嘴翘舌,目瞪口呆;大板“乱弹”唱后,观众如饮醇酒,无不愕然惊叹。他在艺术上勇于探索革新,不墨守成规,《二冀州》中演妲己,唱腔上适当地吸收融化了曲剧和汉剧的声腔,既不失宛梆风格,又使人听了耳目一新;在《春秋配》“捡柴”一折中扮演姜秋莲,根据感情的需要,大胆地将慢板中的“寒腔”作为起腔,收到了极好地效果。他戏路宽广,除花旦、武旦外,还演青衣、老旦乃至生角、丑角,并学会了武场上的打鼓、锣、镲等,熟记了很多传统“包本”戏。和他同代的艺人也为之倾倒,都赞佩他能文能武,多才多艺。

解放后,他身体不好,很少登台演出,以培养青年演员为己任。六十年代初在观众的强烈要求下,五十多岁的王春生曾抱病演出过一些折子戏选场,如《女斩》(饰樊梨花)、《斩黄袍》(饰陶三春)、《铡美案》(饰秦香莲)等。戏报一出,群众街谈巷议,奔走相告,演出时剧场座无虚席。当时,他虽红颜已褪,气力不佳,然表演细腻逼真,手眼身步法的运用皆符合人物情感,仍使人们遥想和回味到二、三十年代他青春时期的艺术形象。他对青年演员要求很严,每设计唱腔或动作总反复揣摩,而且教戏认真,苦口婆心,象春蚕吐丝一样,毫无保留地把自己所掌握的艺术财富传授给下一代。至今,宛梆旦角唱腔和表演艺术的精华部分,基本上是王春生遗留下来的。

王春生因宛梆而生动,宛梆因王春生而精彩!